Oxímoron

Por Andy Hernández Camacho coordinadora de La Mamá Cósmica / @lamamacosmica

Ilustración: Open AI

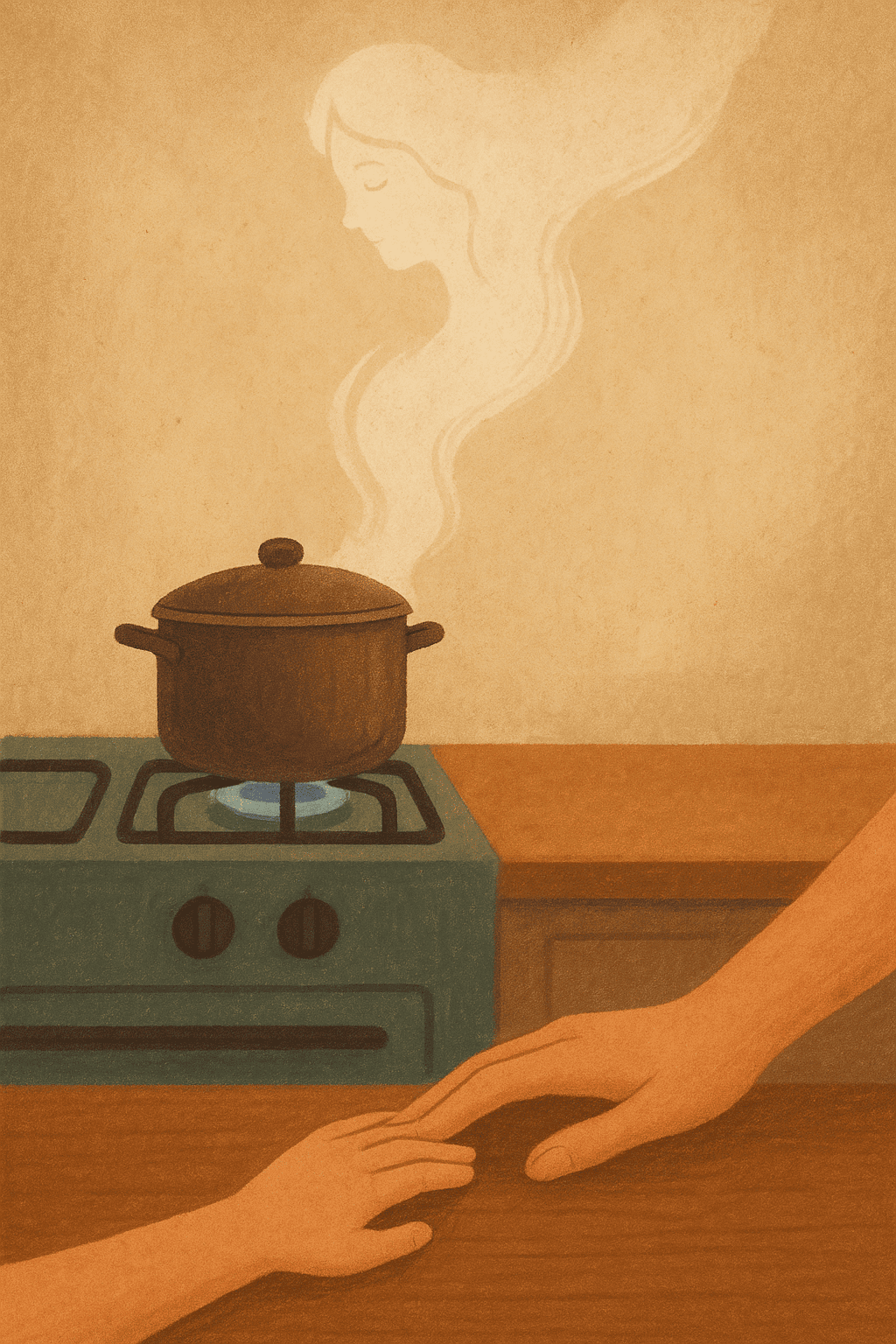

La maternidad es tener algo siempre al fuego.

—Xacobe Casas

Esa frase me persigue como el humo que se pega a la ropa después de una fogata.

El año pasado, ese fuego era doble: mi hijo de cinco años y un tumor en el colon que crecía en silencio, mientras yo intentaba que la comida no se pasara y que los días no se me quemaran en las manos.

El diagnóstico no fue una escena de película. No hubo un médico de ceño fruncido, ni música dramática, ni una mirada sostenida en cámara lenta. Fue más bien una frase cortada, flotando en el aire frío del consultorio, como si la hubiera dicho sin querer:

—Es cáncer.

En ese momento, mi cerebro no produjo imágenes de mi funeral ni un repaso apresurado de mi vida.

Lo primero que pensé fue en la mochila azul y en el uniforme que mi hijo llevaba al kínder cada lunes… La verdad no me preocupaba que quedara solo; él tiene una tribu entera detrás: su papá, sus abuelos, su madrina… todas y todos dispuestos a levantarlo temprano, llevarlo a la escuela, darle su fruta favorita, escuchar sus pláticas infinitas, acostarlo en las noches e inventarse cuentos para poder dormir.

El verdadero miedo, y quizá el más egoísta de mi parte, era imaginar que yo no podría verlo más en su día a día: acompañar sus mañanas con sueño, corregir su letra, verlo crecer. Ese es el problema de la maternidad: no te deja tiempo para habitar tus propios miedos. La olla sigue en la estufa y no se detiene porque tú estés rota.

La gente cree que cuando una madre se enferma, automáticamente se convierte en heroína. Pero no es así. Más bien, te vuelves una malabarista cansada, con fiebre, con miedo y con un niño que te pregunta por qué no puedes jugar con él. A veces lo único que quieres es acostarte, pero la montaña de ropa sucia crece como si fuera un organismo vivo. Te duele todo, pero igual cortas manzanas, ayudas con la tarea, inventas cuentos para dormir. No porque seas fuerte, sino porque no hay botón de pausa.

Me enseñaron que la maternidad era entrega y amor incondicional. Nunca me advirtieron que también era cansancio crónico, culpa por respirar diferente, y la certeza de que en cualquier momento puedes fallar. Cuando escuché la palabra tumor, pensé que ese era el fallo definitivo. Que mi cuerpo (y por ende yo) había traicionado a mi hijo.

Al niño astronauta intenté explicarle:

—Mamá tiene algo en la panza y los doctores lo van a sacar.

—¿Como cuando el baño se tapa?

—Sí, algo así.

Y así lo entendió. Los niños no piden grandes discursos, necesitan traducciones simples para sostener su mundo.

Mi hijo nunca me vio llorar en ese tiempo. No porque quisiera protegerlo, sino porque el llanto llegaba cuando él dormía. Yo me quedaba sola en la cama, con un mar alebrestado de miedos y pensaba en todas las versiones posibles de un futuro en el que yo no estaba. Me dolía imaginar su vida sin mi voz corrigiendo la letra s, sin mi regaño porque dejaba los juguetes tirados, sin mi risa cuando hacía caras chistosas.

El cáncer te vuelve consciente de tu cuerpo de una manera incómoda: aprendes a escuchar dolores que antes ignorabas, a tocarte buscando bultos, a descifrar lo que antes no importaba. De pronto, cada visita al baño es un recordatorio de que algo dentro de ti se rebeló. Y todo eso lo vives mientras tienes que seguir atendiendo preguntas como:

—¿Los dinosaurios tenían mamás?

—Sí.

—¿Y se morían?

—Sí, todos los seres vivos mueren.

Las conversaciones con él se volvieron un espejo que no siempre quería mirar. Él hablaba de dinosaurios y yo pensaba en extinciones más íntimas.

El día de la cirugía, dejé instrucciones para todo. La hora a la que debían despertarlo, la forma en que le gustaba el cereal (sin leche), qué canción poner en el coche para que llegara de buen humor al kínder. Esa lista era innecesaria porque su tribu estaba ahí y lo sabía, pero era mi manera de seguir estando YO, aunque físicamente no pudiera.

Desperté de la anestesia con una frase que me atravesó como un rayo:

—Logramos sacar el tumor. No hay metástasis. No será necesaria quimioterapia.

No sentí la gloria de una victoria épica. Fue un alivio silencioso. Como cuando ves que la olla no se quemó aunque olvidaste bajarle el fuego. Pude imaginarme de nuevo bañándolo, escuchando sus historias, recordándole lavarse las manos.

Después vino la recuperación. No se habla mucho de esa parte porque no vende titulares ni selfies de victoria. La recuperación es lenta, aburrida, a veces humillante. No puedes hacer esfuerzos, no puedes cargar (ni siquiera a tu hijo que te lo implora), no puedes moverte como antes, no eres la de antes… Y mientras tanto, el fuego sigue ahí: tu hijo que necesita un vaso de agua, que quiere que le leas, que llora porque no encontraste la playera que quería.

Aprendí a pedir ayuda, algo que antes me parecía una debilidad. La maternidad te acostumbra a ser autosuficiente, pero la enfermedad te obliga a soltar el control. Y eso también duele.

Ahora tengo revisiones cada cuatro meses. Cada cita es como una moneda al aire: podría salir todo bien o no. Vivo con la conciencia de que mi cuerpo ya fue territorio ocupado por algo oscuro, y que podría volver a serlo. No me engaño pensando que estoy “libre” del cáncer. Estoy en pausa, que es distinto.

Y tal vez esa sea la lección más grande: ni la maternidad ni la salud son cosas que puedas dar por hechas. Son fuegos que requieren vigilancia constante. A veces se avivan solos, a veces amenazan con apagarse, a veces parecen fuera de control.

No quiero romantizar lo que pasó. No me siento una guerrera. No le gané a nada. Sobreviví, que es distinto. Y lo hice a medias, como todo el mundo: con miedo, con cansancio, con momentos de luz y otros de sombra.

Lo que sí sé es que mi hijo me enseñó a quedarme, incluso cuando hubiera querido huir de mi propio cuerpo. A quedarme aunque la olla se desbordara, aunque el humo me nublara la vista, aunque el fuego me diera miedo.

La maternidad es tener algo siempre al fuego.

Y yo sigo aquí, vigilando que no se queme.

A todas las personas que estuvieron a mi lado en este proceso: de corazón gracias.

A mi familia, que no me dejó sola ni un segundo LES AMO.

Al padre de mi hijo, por sostener su fuego cuando yo no podía.

A mis compañeras y compañeros de trabajo —mis amistades, mis cómplices— por cubrir ausencias, compartir silencios y reír conmigo cuando más lo necesitaba.

Y a mis amigas y amigos, por recordarme que la vida sigue y que se debe celebrar siempre.

Gracias por avivar mi fuego, a veces sin saberlo.